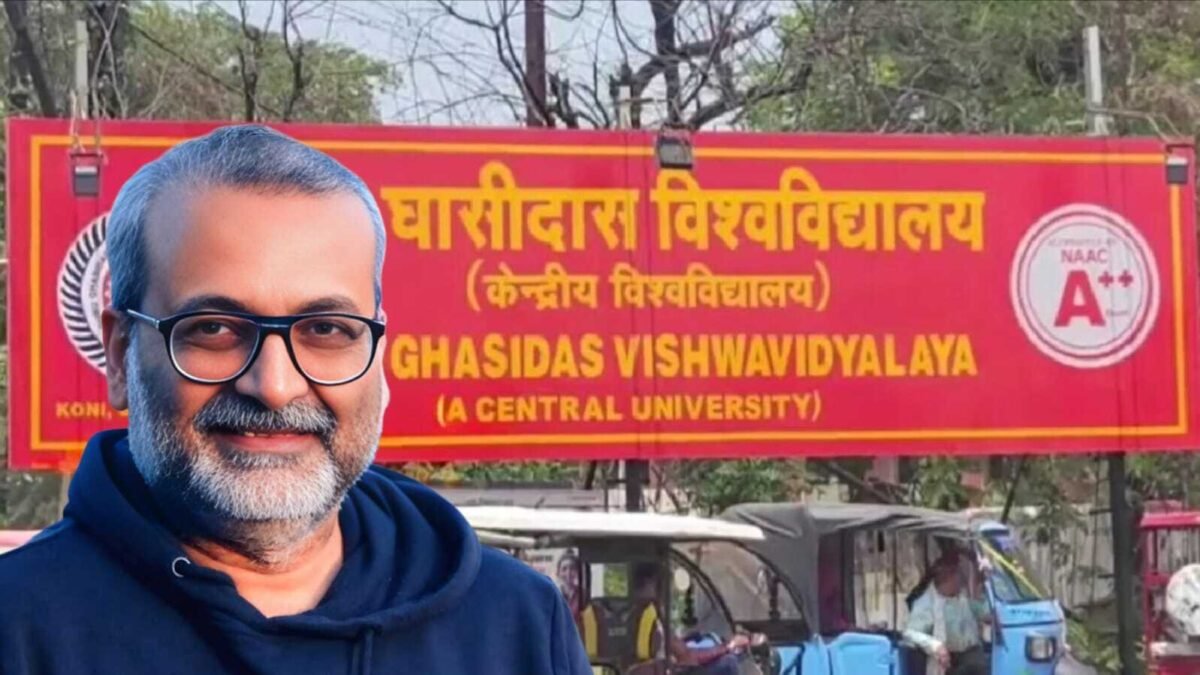

विश्वविद्यालय ज्ञान, संवाद और असहमति की शालीन परंपरा के लिए जाने जाते हैं। वे सत्ता के प्रदर्शन के मंच नहीं होते, बल्कि विवेक, विनम्रता और बौद्धिक उदारता के केंद्र होते हैं। जब किसी विश्वविद्यालय का कुलपति स्वयं इन मूल्यों का उल्लंघन करता दिखाई दे, तो प्रश्न केवल एक व्यक्ति के आचरण का नहीं रह जाता, वह पूरे शैक्षणिक तंत्र, उसकी संस्कृति और उसकी नैतिक दिशा पर खड़ा हो जाता है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के मंच पर जो दृश्य सामने आया, वह इसी कारण गहरी चिंता और क्षोभ पैदा करता है।

मीडिया में सामने आए वीडियो और प्रत्यक्ष विवरण बताते हैं कि एक आमंत्रित लेखक से सार्वजनिक मंच पर यह पूछा गया कि “आपको किसने बुलाया?” यह प्रश्न अपने आप में अपमानजनक है, क्योंकि आमंत्रण किसी व्यक्ति की वैधता और महत्व की स्वीकृति होता है। जब मंच पर बैठा सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी यह सवाल करता है, तो वह न केवल अतिथि की गरिमा पर आघात करता है, बल्कि उस पूरी अकादमिक प्रक्रिया को संदेह के घेरे में डाल देता है, जिसके तहत उस अतिथि को बुलाया गया था। इससे भी अधिक आपत्तिजनक वह क्षण है जब कुलपति अपने आसपास बैठे लोगों से कहते हैं—“इनको किसने बुलाया, आगे से इनको नहीं बुलाना है।” यह भाषा संवाद की नहीं, आदेश की है; यह अकादमिक लोकतंत्र की नहीं, बल्कि दरबारी मानसिकता की अभिव्यक्ति है।

स्थिति यहीं नहीं रुकती। इसके बाद कुलपति के तेवर अचानक उग्र हो जाते हैं और वे अतिथि को सभागार से बाहर जाने के लिए कहते हैं। यह आचरण किसी व्यक्तिगत असहमति या कार्यक्रम संचालन का साधारण मामला नहीं है। यह सत्ता के दुरुपयोग का प्रतीक है। एक ऐसा क्षण जहाँ पद की ताक़त का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाने के लिए किया जाता है। यदि किसी को अतिथि के रूप में बुलाया गया है, तो केवल इस आधार पर कि सामने वाला कुलपति है, उसकी बेइज्जती करना किसी भी तरह से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। गांधी ने कहा है कि असहमति संवाद का हिस्सा है, लेकिन अपमान संवाद को समाप्त कर देता है। सत्ता किससे बात करती है, कैसे बात करती है, और किन्हें सुनने से बचती है, यहीं से उसका असली चरित्र प्रकट होता है।

यह व्यवहार केवल एक व्यक्ति के स्वभाव का प्रश्न नहीं उठाता, बल्कि उसके संस्कारों और शिक्षा–दृष्टि पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। शिक्षा का अर्थ केवल डिग्रियाँ या पद नहीं होता; शिक्षा का पहला पाठ शिष्टाचार, सहिष्णुता और मानवीय गरिमा का सम्मान सिखाता है। जब विश्वविद्यालय का सर्वोच्च पदाधिकारी ही इस पाठ को भूलता दिखे, तो यह मान लेना कठिन हो जाता है कि उसके नेतृत्व में शिक्षा का उद्देश्य सुरक्षित रह पाएगा। जिस भाषा का प्रयोग किया गया, जिस अंदाज़ में सत्ता का प्रदर्शन हुआ, उससे सभ्यता नहीं, सामंतवाद की बू आती है। वह सामंतवाद जो सवाल पूछने वालों को बाहर का रास्ता दिखाने में ही अपनी श्रेष्ठता साबित करता है।

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि मंच पर बैठे अन्य लोग चुप रहे। न कोई प्रतिवाद, न कोई असहमति, न कोई नैतिक हस्तक्षेप। यह मौन किसी व्यक्तिगत भय का परिणाम हो सकता है, लेकिन यह मौन सामूहिक नैतिक विफलता का संकेत भी है। जब अन्य शिक्षाविद्, लेखक या प्रशासक इस अपमान को देखते हुए भी चुप रहते हैं, तो वे अनजाने में उसी सत्ता–दुरुपयोग के साझेदार बन जाते हैं। विश्वविद्यालयों में भय का यह वातावरण, जहाँ गलत के सामने चुप रहना ही सुरक्षित विकल्प बन जाए, शिक्षा के भविष्य के लिए बेहद

ख़तरनाक है।

यह भी याद रखना ज़रूरी है कि कुलपति का पद किसी को निरंकुश नहीं बनाता। वह पद सेवा का है, अनुशासन और मर्यादा का है। कुलपति का आचरण पूरे विश्वविद्यालय का सार्वजनिक चेहरा होता है। जब वह चेहरा अहंकार, अपमान और उग्रता से ढका हो, तो विश्वविद्यालय की साख स्वतः चोटिल होती है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ऐसे व्यवहार से विद्यार्थियों को यह संदेश जाता है कि सत्ता के सामने सम्मान नहीं, बल्कि डर ज़रूरी है, और यही संदेश लोकतांत्रिक शिक्षा की आत्मा के विरुद्ध है।

इसलिए इस पूरे प्रकरण को “क्षणिक ग़लती” या “गलतफ़हमी” कहकर टाल देना अपने आप से धोखा होगा। यह एक संरचनात्मक समस्या का संकेत है जहाँ पद को व्यक्ति के ऊपर रख दिया गया है और व्यक्ति की गरिमा को पद के नीचे। ऐसे में यह मांग स्वाभाविक है कि इस व्यवहार की निष्पक्ष और सार्वजनिक जांच हो तथा नैतिक उत्तरदायित्व तय किया जाए। यदि जांच में यह आचरण सही ठहराया जाता है, तो यह शैक्षणिक मूल्यों की हार होगी; और यदि गलत ठहराया जाता है, तो ऐसे कुलपति को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना ही संस्थागत गरिमा की न्यूनतम शर्त है।

सवाल यह नहीं है कि एक लेखक के साथ क्या हुआ। सवाल यह है कि क्या हमारे विश्वविद्यालय संवाद के घर रहेंगे या सत्ता के दरबार बनते जाएंगे। यदि हम इस तरह के व्यवहार को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था की नैतिक पराजय को स्वीकार कर रहे होंगे। विश्वविद्यालयों को बचाने के लिए, शिक्षा की आत्मा को बचाने के लिए, ऐसे आचरण की बिना किसी हिचक के मज़म्मत ज़रूरी है और उससे भी ज़रूरी है, जवाबदेही।

अनुरंजन झा,

चेयरमैन, गांधियन पीस सोसायटी, ब्रिटेन